(crítica. opinión pública)

Como bien señalara Jürgen Habermas (1) en Historia y crítica de la opinión pública, el siglo XVIII ve emerger, frente a las arbitrariedades del absolutismo monárquico, un ámbito que se origina en relación con el campo de las artes y cuya dimensión política se extiende a toda la sociedad, en tanto, va a convertirse en el germen del establecimiento del sentido de lo público.

Este despliegue de la esfera pública no se da solamente relacionada a la experiencia estética y al fenómeno de la crítica de arte sino que a propósito del funcionamiento de las sociedades secretas y de las logias durante el siglo XVIII, Habermas señala que “(…) en esta sociedad pudieron ensayarse las normas de igualdad política de una sociedad futura” (1999: 4). Pero, por otra parte, el despliegue revolucionario de la burguesía francesa del siglo XVIII vuelve concretas las aspiraciones políticas que habían emergido desde un ámbito colateral vinculado a la estética en tanto “la Revolución Francesa vino a ser entonces el detonador de la pujante politización de una publicidad que había girado primeramente en torno a la literatura y la crítica artística” (Habermas; 1999: 4).

En el mismo sentido, Terry Eagleton (2) señala: “Suspendida entre el estado y la sociedad civil, esta “esfera pública” burguesa, como la ha denominado Jürgen Habermas, engloba diversas instituciones sociales -clubes, periódicos, cafés, gacetas- en las que se agrupan individuos particulares para realizar un intercambio libre e igualitario de discursos razonables, unificándose así en un cuerpo relativamente coherente cuyas deliberaciones pueden asumir la forma de una poderosa fuerza política. Una opinión pública, educada e informada está inmunizada contra los dictados de la autocracia (…)” (1999: 11).

Tanto en Eagleton como en Habermas, resuena la respuesta de Kant (3) a la pregunta ¿Qué es la Ilustración? (1784). Allí Kant sostiene que aquello que hará dejar atrás la minoría de edad al hombre es la razón, la cual se establece como vehículo de emancipación en tanto posibilita que el mismo pueda sostenerse sobre sus piernas y se conduzca sin ningún andamiaje que lo sostenga. El discurso racionalmente fundado es aquello que posibilita una interacción igualitaria entre los sujetos. Al respecto, Foucault (4) resalta el espacio de circulación del texto en el momento de su emergencia: una revista, instancia de libre encuentro entre escritor y lector, en tanto, “(…) son también esas revistas las que organizan en concreto la relación entre, digamos, la competencia y la lectura en la forma libre y universal de la circulación del discurso escrito” (Foucault, 2009: 25). Pero, también, el texto abre un territorio que se funda en la pregunta por la propia contemporaneidad, en una reflexión sobre lo actual.

Y es, entonces, en este germen iluminista desde donde emergen la estética y la crítica de arte. Quizás convenga recordar el brillante análisis desplegado por Reinhart Koselleck (5) en donde presenta los términos crítica y crisis desde su pertenencia a una misma raíz griega, la cual, “significa escisión y pugna” (Koselleck; 2007:196).

(arte contemporáneo. esfera pública)

Y es en el contexto de una sociedad globalizada, configurada en gran medida por el despliegue totalizante de los medios de comunicación de masas sustentados en la profusión de la tecnologías de información (¿un nuevo absolutismo?), en el cual se produce este despliegue del denominado arte contemporáneo. Un arte que, al decir de Mario Perniola (6) , se ha diluido en su propia comunicabilidad. No es que el arte de las obras haya desaparecido por completo sino que aquello que tiene preeminencia es lo que circula en los medios por esa experiencia directa con la obra de arte.

Por otra parte, pesa sobre el arte contemporáneo la discutida tesis de Peter Bürger (7), en donde aquel es visto como el espacio que ha invertido los dictados de la vanguardia histórica, en tanto, “(…) de este modo es posible determinar la neovanguardia como aquellos movimientos estéticos que configuran una lógica de incorporación irrestricta de la vida en el arte. O, dicho de otra manera, tal como Adorno lo percibió claramente, el arte se vuelve consciente de la imposibilidad de romper con la idea de autonomía. Las neovanguardias restituyen la autonomía estética como dimensión constitutiva del arte para, desde allí, ampliar sus límites hasta lo insospechado” (Fragasso; 2006: 49). El arte posterior a la vanguardia, cuyo gesto permanece hasta nuestros días, se asume institucionalizado. En tal sentido, parecería haberse diluido la posibilidad de un “afuera” configurador de una experiencia artística radical, en tanto, para Bürger, “(…) la vanguardia es hoy historia” (Bürger; 2010: 82).

No obstante, si admitiéramos como ciertas las afirmaciones de Bürger, hacia el interior de la institución, se abrirían algunas grietas. La institucionalidad es permeable a ciertos posicionamientos críticos desplegados, aún, en su seno. Ciertas obras parecen instaurar una suspensión del consenso necesario para la construcción de ese sentido hegemónico que configura a la institución “arte”, tal vez este sentido, que aún puede denominarse como político, radique en la indeterminación formal que caracteriza a las prácticas artísticas contemporáneas. Quizás, podría presumirse que allí resida el último refugio de lo político, entendido este como irrupción del disenso, de la apertura de un debate crítico necesario, aun a riesgo de no alterar el régimen de representación establecido. Un escisión que se abre en el propio seno de la institución y que, momentáneamente, provoca una suspensión de su propia legalidad.

Aunque tal vez, ubicándonos en las antípodas de las conceptualizaciones precedentes, este sentido disruptor sólo sea una forma más que adquiere el despliegue institucionalizador que caracteriza al arte posterior a los sesenta. ¿No es una tentación del arte contemporáneo la de debatirse entre un mundo de intenciones disruptivas como lógica del consenso que despliega el propio campo?

(motti. arte / política)

La obra del artista Gianni Motti (8) abre una dimensión política en tanto fuerza la restitución de ese espacio público perdido, repuesto a partir de cierto resto schilleriano. En el ideal de Schiller (9), el hombre debe formarse en lo estético, ya que este ámbito restituye lo propio del ser humano, esto es, el juego, permitiendo la apertura de un espacio ideal donde los sujetos se realizarían plenamente. En esta conceptualidad abreva un amplio arco de pensadores, desde Lukács (10) hasta los filósofos de la Teoría Crítica (11), los cuales visualizan al mundo del arte como promesa de felicidad. Si bien este sentido, en la actualidad, ya no puede ser repuesto en su total plenitud, ciertas producciones estéticas contemporáneas, continúan instalando preocupaciones en torno a la dimensión política a partir de su propio despliegue formal.

El despliegue del trabajo de Motti se acerca al ideal performático, en tanto en sus obras constituye un dispositivo que, generalmente, aparece centrado en el despliegue de su dinámica corporal poniéndose en contacto con otros cuerpos con los cuales genera un espacio común fundado no en la diferencia sino en la igualdad, espacio que abre la posibilidad de intervención física e intelectual forzando las condiciones del espacio arquitectónico, público o privado, dentro del cual las mismas se constituyen.

En tal sentido, las prácticas artísticas de Motti restituyen esa condición de igualdad de inteligencia que constituye cualquier práctica emancipadora (Rancière; 2010a) en la medida en que las mismas se constituyen como ese momento de integración y de participación que aquellas requieren para que su acontecer se concrete. De esta manera sus intervenciones performáticas rompen con la idea del reparto de lo sensible anunciada por Rancière (12), en tanto su propio despliegue restituye la sensibilidad a zonas vedadas por el campo artístico tradicional. A su vez, al artista y el público comparten un espacio determinado por aquello que el filósofo francés ha denominado la igualdad de inteligencias: la obra ha formado comunidad, a logrado establecer un ámbito para la discusión de algunas cuestiones de carácter urgente para la sociedad, de esa manera ha abierto, al menos, una fisura en el despliegue de la discursividad hegemónica.

Para Rancière: “La emancipación, por su parte, comienza cuando se vuelve a cuestionar la oposición entre mirar y actuar, cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esa manera las relaciones del decir, del ver y del hacer pertenecen, ellas mismas, a la estructura de dominación y de la sujeción” (Rancière; 2010a: 19). Allí cada espectador “compone” su propia obra.

“Un momento político ocurre cuando la temporalidad del consenso es interrumpida, cuando una fuerza es capaz de actualizar la imaginación de la comunidad que está comprometida allí y de oponerle otra configuración de la relación de cada uno con todos. La política no necesita barricadas para existir” (Rancière; 2010b: 11). Quizás Motti se acerque a este sentido de lo político, planteado por Rancière, cuando señala que “una buena obra tiene que explicarse a sí misma. Si necesita un texto para hacerse entender, no es una buena obra. El arte no es pedagogía. Lo que no quiero en absoluto es dar lecciones de moral. Todo está en la frontera. En hacer pensar y mover las neuronas” (13).

Si la performance, sustentada en un sentido efímero de la temporalidad, ha hecho culto del registro (fotográfico o videográfico), incluso como medio de objetualizar lo fugaz para permitir su ingreso al mercado del arte, Gianni Motti prescinde sistemáticamente del registro de índole oficial, es decir, de aquel que realiza el propio artista o es supervisado por éste. En cambio, Motti parece privilegiar la experiencia, ese momento de reunión que deviene en una construcción conjunta a partir de la complicidad con los receptores, incluso llegando a delegar el acto de registro en estos o bien prescindiendo de él. Lo que queda, entonces, no es la certificación en imagen de lo sucedido, sino el resto, el resabio de la experiencia compartida que constituye una imagen colectiva a partir de la rememoración del acontecimiento o bien, la puesta en circulación por parte de los medios de comunicación del gesto estético que pugna por abrir el debate sobre una problemática de relevancia.

Retomando lo ya enunciado precedentemente, podemos afirmar que Motti parece hacer suya la frase de la socióloga francesa Natalie Heinich cuando alude a la idea de que, aunque no es posible afirmar que el arte de las obras haya desaparecido completamente, sí es cierto que el arte contemporáneo aparece disuelto en su comunicabilidad, tesis que desarrollara en extenso el filósofo italiano Mario Perniola en su libro El arte y su sombra. Por ende, para ambos, la experiencia estética aparece puesta en jaque, en tanto, el arte pasa a convertirse en objeto de comunicación más que de experimentación, se habla más de él que la relación que se establece con esos objetos que aún denominamos obras de arte. Lo cierto es que, tal vez conociendo este debate o no, Motti hace explícita esta cuestión acerca de la comunicabilidad de lo artístico, en tanto, parte de la fuerza de su gesto radica en la tensión que provoca su irrupción en los medios masivos. Pero, paradójicamente, esta aparición, a veces sustentada en un fuerte sentido irónico, no prescinde de la experiencia del receptor con el objeto, más bien, la retroalimenta. Un ejemplo de ello es el anuncio de la propia muerte del artista convertido en obra colectiva.

(digresión. corpus)

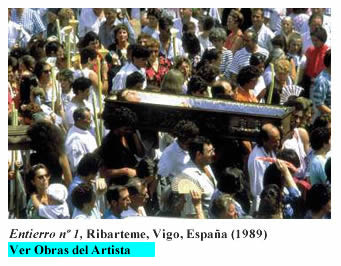

Así, en julio de 1989, en España, Motti simula su propia muerte y su féretro es acompañado por miles de personas, previa circulación de la noticia de su deceso en los medios locales, que culmina con una misa en su memoria (14). De repente el artista “resucita” y logra escapar entre la multitud que se había dado cita para despedir sus restos.

En 1997, se ve forzado a abandonar Colombia por insistentes amenazas. Motti declara que hará renunciar al presidente Ernesto Samper Pizano a través de sus poderes telepáticos (15). La noticia circula con insistencia, especialmente, en El espectador, cuya nota rezaba: “Hoy a las 13, frente al palacio de gobierno, Gianni Motti se comunicará telepáticamente con el presidente Ernesto Samper Pizano. Otros artistas colombianos estarán presentes en el evento, física y mentalmente. Todos los que lo juzguen oportuno están invitados a participar. La palabra clave para formar parte de esta comunión mental es ¡Renuncie!” (16).

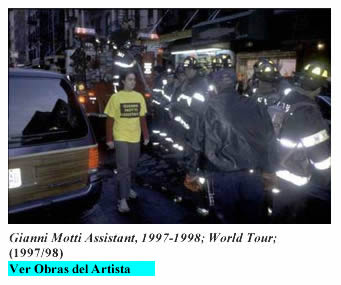

En el mismo año, un estudiante de arte gana una beca para trabajar como asistente de Motti. Este le organiza un recorrido por diversos países con la única obligación de usar una remera con la inscripción; “Asistente de Gianni Motti” (17). La idea atrapa otras personas que adoptan la remera con la misma leyenda, la cual es vista en diferentes partes del mundo, donde se presume que tal vez esté el artista o al menos su obra.

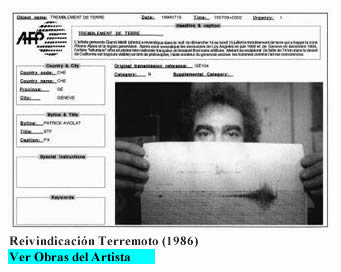

En 1986 reivindicó la explosión del transbordador Challenger (18) y, durante 1992 se adjudicó la responsabilidad de un temblor en California así como en 1994 y 1996 se responsabilizó por dos terremotos en los Alpes franceses. En todos los casos la noticia instalada por Motti fue difundida por agencias de noticias internacionales provocando cierto desconcierto. O, como cuando invitó a una inauguración en una galería parisina a miembros de la secta Raël, quienes entablaron conversación con los asistentes, mirándolos fijamente a los ojos, tal cual es su costumbre, acerca de su dios extraterrestre (19).

Conmoción y pavor (2003) (20), es una videoinstalación multipantalla, en donde puede observarse a Bush en la Casa Blanca, momentos previos al anuncio de comienzo de la guerra con Irak. Se ve a Bush maquillado, gesticulando, relajado. Las imágenes contrastan con el título de la obra, el cual da una dimensión de la gravedad de los hechos acaecidos. El material es una captura de lo emitido por error a través de un canal de televisión.

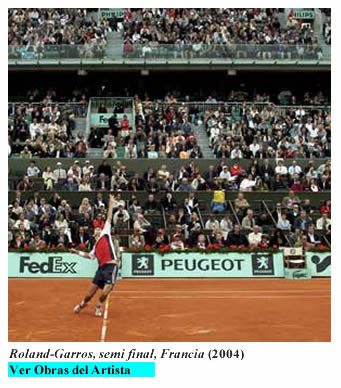

En 2004 en señal de protesta por las torturas de presos en Abu Graib, Motti ocupa un lugar del sector VIP de la semifinal de Roland Garros con una bolsa de papel cubriéndole la cabeza, momento coincidente con la presencia de Bush en París para participar de los festejos por el sesenta aniversario del desembarco en Normandía (21).

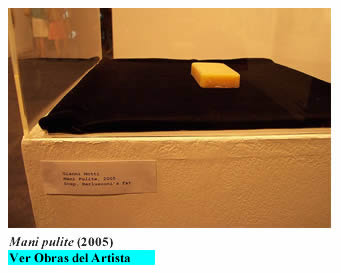

Ese mismo año presenta en Art Basel (Basilea), su controvertida Mani pulite (22), un jabón que, según el artista, se realizó con grasa de una liposucción que se había realizado el premiere italiano Silvio Berlusconi. La obra fue vendida en quince mil euros.

De la siguiente manera describe una experiencia realizada en 2010: “Mi impronta es antiglobalización. La globalización puede existir frente a una computadora, moviendo dinero aquí y allá, sin tener que ir a ningún lado, pero no deja de ser otra trampa que han encontrado para quitarles los derechos a todos. Los bancos, por ejemplo, han tomado todo el dinero que los estados les han dado con la excusa de la crisis, pero también lo han tomado antes. El año pasado hice en Francia una obra donde convertí a dólares todos los euros de mi presupuesto y los colgué de una cuerda como calcetines. Cuando terminó la exposición, los recogí. El dinero, así, no produjo nada. Aunque cuando se usa para producir, son todavía los bancos los que ganan” (23).

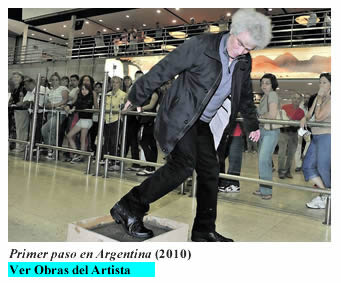

Recientemente, Motti ha participado de la muestra colectiva itinerante De puentes y fronteras, exhibida en Fundación Proa, en donde desarrolla Primer Paso en Argentina. Al llegar al aeropuerto de Ezeiza, el artista imprime su huella en un bloque de cemento fresco (24).

(parresía. cierre)

Como bien ha vinculado Michel Foucault en su último seminario impartido en 1984, hay una estrecha relación entre el arte moderno -podríamos extender esta apreciación a algunas zonas del contemporáneo- y las enseñanzas del cinismo antiguo. No sólo porque el arte comienza a visualizar en la vida del artista una verdad a ser transmitida, la cual se enlaza directamente con su obra, sino además, porque la verdad aparece encarnada en los propios cuerpos de los artistas. El cuerpo es el teatro de operaciones de una verdad a ser defendida a toda costa, incluso a costa del propio daño corporal, exhibiendo sin velos la verdad y rechazando toda formulación ya adquirida. Los cínicos antiguos denominaban parresía a esa defensa a ultranza de la verdad.

Y este modo por el cual “(…) el cinismo (es) entendido como forma de vida en el escándalo de la verdad” (Foucault; 2010: 196) es asumido, señala Foucault, tanto por la vida de la militancia revolucionaria como por la vida del artista, en especial durante el siglo XIX europeo, conformándose para este último caso un espacio a partir del cual el arte se presenta “(…) como puesta al desnudo de la existencia” (Foucault; 2010: 200).

De alguna manera, los desarrollos de Michel Onfray (25) van en este mismo sentido. Podríamos aventurar que esta condición de verdad encarnada que la performance porta, da pie a entender al arte contemporáneo que centra su despliegue en lo corporal como “(…) un laboratorio de nuevas formas de vida deseadas para poner en práctica una gaya ciencia. Confianza absoluta en el rechazo de las predeterminaciones, los proyectos, los designios: la inversión de los valores pretende la subsunción de lo universal bajo lo particular, la información total del principio de realidad por el principio del placer” (2009: 99).

Quizás encontremos en el sentido nietzscheano del arte un modo de aproximación a esta postura en donde arte y verdad se encuentran íntimamente ligados, en tanto para el filósofo alemán, lo verdadero del arte se constituye como apariencia, es decir, a partir de un sentido anclado en lo no verdadero. En este contexto, “(…) es posible que verdad adquiera una nueva significación. Verdad es apariencia. Verdad significa realización del poder, elevación a la mayor potencia” (Deleuze; 1986: 146).

Pero también un sentido adorniano se apodera de esta tensión entre verdad y mentira en el propio seno de las producciones artísticas “La obra no enuncia nada, pero presenta en sí misma aquello que por su sola presentación muestra lo falso y la mentira. Ella incorpora los materiales dispersos de este mundo manteniéndolos en sus antagonismos y contradicciones, bajo el imperio de la forma estética que los ha transfigurado. Por eso, la obra expone negativamente la violencia de la falsa reconciliación que impera en la sociedad de la cual surge. (…) Esa verdad, la más verdadera de todas, es ‘la falsedad del mundo’. El contenido de verdad del arte es la falsedad de la sociedad” (Fragasso; 2005: 196).

Quizás este sentido paradójico sea expresado por el propio Motti: “Para mí, una obra debe crear problemas. Debe encontrar su lugar ideal en lo indefinido, en esa zona gris entre la verdad y la mentira, entre la información y la desinformación, con la conciencia de que uno no podría existir sin el otro” (Kihm; 2008: 78).

Referencias bibliográficas

Bürger, P. (2010) Teoría de la vanguardia. Buenos Aires: Las Cuarenta.

Deleuze, G. (1986) Nietzsche y la filosofía. Barcelona: Anagrama.

Eagleton, T. (1999) La función de la crítica. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Foucault, M. (2010) El coraje de la verdad: el gobierno de sí y de los otros ll. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

-------------- (2009) El gobierno de sí y de los otros. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Fragasso, L. (2002) “Mario Merz o la dimensión crítica de la neovanguardia”, en Mario Merz. Obras históricas – Instalaciones. Buenos: Fundación Proa.

--------------- (2005) “La promesa del arte”, en revista Pensamiento de los confines, Nro. 16, junio, Buenos Aires: Fondo de la Cultura económica.

Habermas, J. (1999) Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Ediciones Gustavo Gilli.

--------------- (2010) El discurso filosófico de la modernidad. Buenos Aires: Katz Ediciones.

Koselleck, R. (2007) Crítica y crisis. Un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués. Madrid: Editorial Trotta.

Kihm, C. (2008) «Jeter le trouble. Interview de Gianni Motta par Cristophe Khim», en revista Art Press 2, trimestral Nro. 7, noviembre-diciembre-enero.

Onfray, M. (2009) La escultura de sí. Por una moral estética. Madrid: Errata Naturae Editores / Universidad Autónoma de Madrid.

Perinola, M. (2000) El arte y su sombra. Madrid: Cátedra.

Rancière, J. (2010a) El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.

-------------- (2010b) Momentos políticos. Buenos Aires: Capital Intelectual.

-------------- (2002) La división de lo sensible. Valencia: Universitat de Valencia.

VV.AA. (2007) “Arte público”, en Exit Book. Revista semestral de libros de arte y cultura visual, Nro. 7. Madrid: Olivares y Asociados.